昨日、テレビ東京の人気番組「カンブリア宮殿」で、私の愛用している生協「生活クラブ![]() 」が取り上げられていました。

」が取り上げられていました。

私も組合員なので、興味深く見ました。その内容をかいつまんで私見とともにご紹介します。

「料理が劇的に美味しくなった!我が家の秘密とは。」

番組は、生活クラブ![]() の消費材を使い始めて、家の料理が劇的に美味しくなった!という主婦、鈴木さんのインタビューから始まります。

の消費材を使い始めて、家の料理が劇的に美味しくなった!という主婦、鈴木さんのインタビューから始まります。

美味しくなった理由は、買い物に生活クラブ![]() のショップ「デポー」を利用しだしてからだそう。

のショップ「デポー」を利用しだしてからだそう。

「味に関しては、あらゆるものがいい」

「もっと早く知ればよかった」

と語る鈴木さん。

食卓が、生活クラブ![]() の商品を使うようになって一変しました。

の商品を使うようになって一変しました。

とにかく、その店の商品は他のものと違う。

素材そのものの味がよく、シンプルな味付けでも美味しくいただける。

生活クラブ![]() のケチャップ、鶏肉、ひじき、ケチャップ、醤油などが紹介されました。

のケチャップ、鶏肉、ひじき、ケチャップ、醤油などが紹介されました。

生活クラブの美味しさの理由

生活クラブ![]() 生協の加入者数は、1年で1万人ずつ増えているとか。

生協の加入者数は、1年で1万人ずつ増えているとか。

その人気を支えるのは、圧倒的な美味しさ。

その中でも最も人気を誇る商品が、牛乳。

「牛乳は他では買えなくなった。」

一度この牛乳を飲んだ人は、ほとんどそう思うと思います。

価格は、一般のスーパーのものより高め。

例えば、我が家の近所のスーパーなら、牛乳の価格は1リットルで208円から、セールの時には168円ほど。我が家でも愛飲している生活クラブの牛乳は、900mlで235円と高めです。

とはいえ、その168円の牛乳と、生活クラブの235円の牛乳とは、中身が全く違うのです。

生活クラブ![]() の牛乳と同等と思える牛乳は、同スーパーで1リットル370円ほどでいつも売っています。そう考えると、生活クラブの商品は安いともいえます。

の牛乳と同等と思える牛乳は、同スーパーで1リットル370円ほどでいつも売っています。そう考えると、生活クラブの商品は安いともいえます。

価格は、牛乳のように一見高いものもあれば、直販店より安いものも。

例えば、私が毎週買っている豚バラ肉も、近所のお肉屋さんやスーパーより割安です。しかも、「中身」が違います。

また、価格が安定しているから、野菜などの平均小売価格が高騰しても、安心して買うことができます。

賞味期限が短いのが欠点ですが、これも低温殺菌の牛乳だから。

味の差は、材料の違いです。

例えば、ほとんどのメーカーが、海外産のトマトを使っているが、生活クラブの原料のトマトは、国産だけ。

ナレーターの村上龍さんと小池栄子さんは、鶏肉とケチャップを味見。村上龍さんは、ケチャップを味見して「これはびっくりだね。」とその美味しさ、濃厚さを語っていました。

生活クラブ![]() では、厳格な自主基準を設けているものだけしかカタログに載せていません。

では、厳格な自主基準を設けているものだけしかカタログに載せていません。

「日本一」と言えるほどの厳しい自主基準をクリアした商品だけが、このカタログに載るんです。

だから、スーパーでパッケージ裏の材料や、生産地をみるストレスとは無縁です。

我が家でも、特に添加物がきになる練り物やお漬物、肉の加工食品は生協を利用しています。

www.cozy-nest.net

生活クラブの安心の理由。「商品」ではなく「消費材」

生活クラブ![]() 設立メンバーの河野さんが登場。生活クラブの他の大手小売との本質的な違いを語ります。

設立メンバーの河野さんが登場。生活クラブの他の大手小売との本質的な違いを語ります。

一般企業が作る「商品」と区別して、自主製品を「消費材」と呼んでいます。

商品というのは利益を上げる。

すると、原材料がどうあるかということよりも、コストを抑えて、より儲かる方が良い、となる。

生協は、商売をやっているわけではない。

組合員と共同で、生活に必要な材を作るという意味を込めて消費材というネーミングがついたのだそう。

「自分たちが食べるものは自分たちで選ぶ」自立した消費者

多くの生協がある中、生活クラブは組合員自身が商品開発を担っています。

「飲みたい牛乳を作りたい」と、組合員の力の結集でできた酪農家と共同でできた牛乳工場が紹介されました。そこで、あの美味しい牛乳が生産されるんですね。

酪農組合や牛乳大手から妨害も多数あったそうです。

番組では、組合員が自ら開発したソーセージも紹介されていました。

消費者と近い生産者。

純国産の鶏「はりま」の「丹精國鶏」も紹介されました。

実は日本では、鶏肉となるひなどりの98%は海外からの輸入品。「国産」の鳥でも、この輸入したひなどりから作られています。

問題は、輸入したひなどりは、海外でどのように育ったか調べようがないこと。

現在、世代を遡っても国産の鶏「はりま」を生産する生産者からは、当初「こんな生産効率の悪い鶏は作れない」と言われたそうです。

でも、生産コストを価格に還元すれば、それも叶えられます。

買って食べてを繰り返すことで、生産者を支え、クオリティの良い鶏肉を家でいただくことができるんです。

「いかに作られているか」が明確にわかる消費材。

生活クラブ![]() では、「食の安全保障」を大切にしています。基本的な基準は、「国内で製造するもの」。消費材の生産情報の公開を徹底しています。

では、「食の安全保障」を大切にしています。基本的な基準は、「国内で製造するもの」。消費材の生産情報の公開を徹底しています。

また、生産者と消費者を近づける努力もしています。

「生産者との交流会」は、年に2100回も開催されています。

カタログにいつも案内が入ってくるんですが、私も参加したいと思いつつ、なかなか実現できていません。。。

工場見学や、収穫などもあるので、お子さんがいる家庭は長期休みを利用して参加するのもいいですね。

自分の口にする食料はどうやって作られているのか、わかって食べる方が面白いですね。

生活クラブが始めた、新しい流れ。

「平田牧場」で生産される、高級ブランド豚。生活クラブでは、この高いブランド肉を安く手に入れる方法として、「一頭丸ごと豚肉を買って全て消費する」方法を採っています。

欲しい部分だけを買われると、残った部分の価格を他に転嫁しないとやっていけませんが、共同購入ならこれも可能になります。

これが、「質の良いものを安く手に入れる」一つの手法です。

また、今は当たり前となった「成分無調整牛乳」の開発や、米の包材に「生産年、精米日、産地」を表示し始めたのも生活クラブが最初だそうです。

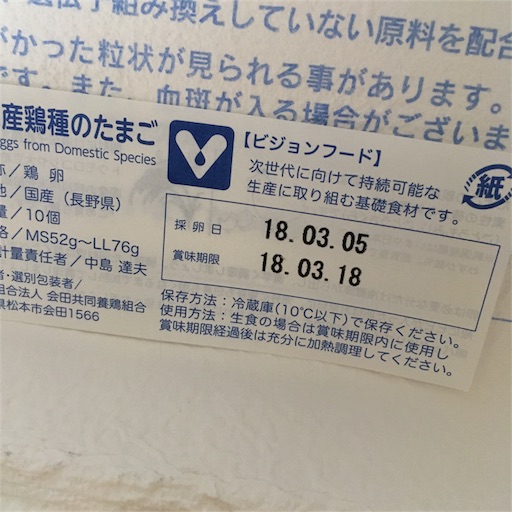

毎週買っている卵。次男が弁当持ちになってから、1週間に3ケース消費する我が家。

卵の賞味期限ではなく、採卵日も表示されています。

卵かけご飯はこの卵で完璧です。

www.cozy-nest.net

津波で船や漁の道具が全て流されてしまった生産者に、カンパを集めて、船をプレゼントするなどの活動もあります(もちろん任意)。

流通主導でなく、消費者が主導となり、生産者を支える構造が、生活クラブ![]() のキャッチフレーズ「サステイナブル」な社会を作るのです。

のキャッチフレーズ「サステイナブル」な社会を作るのです。

カンブリア宮殿「村上龍の編集後記」

ほぼ、半世紀前、生活クラブは「食の安全」を確保する活動を始めた。

思想を持つ社会運動というより、主婦、母親など、つまり女性たちの「直感」が原動力だったのだと思う。

そのあと、「直感」は言葉を獲得し、やがて論理となっていく。

他人まかせにせず、自分たちで考え、行動することが「喜び」となり、徹底して疑わしいものは使わず、徹底して情報を公開してきた。

会員は約38万人に増えたが、組織として単純な膨張を避け、「緊密なネットワーク」は健在だ。

生活クラブは、今もなお、「自立の意味」を示し続けている。

カンブリア宮殿「安心!絶品!究極のこだわり生協!楽々宅配&スーパー」村上龍の編集後記より引用

私のこの「選択」が、社会を変える。

ここからは私の感想です。

私たちは、自分や家族の身体を作っている食べ物に対して、いかに「見栄え良く、いかに豪華に」というだけでなく、いかに「美味しく、安全か」という目に見えにくいことにもっと興味を払っても良いと思うのです。

毎日調理して、毎日食べる食材。その食材を選び、買うこと。消費することは、生産者を選び、ひいては私たちの生きる社会を変えていくことにつながっています。

生活クラブ![]() の創始メンバーである河野栄治 生活クラブ連合会顧問が語った

の創始メンバーである河野栄治 生活クラブ連合会顧問が語った

「人間が人間らしく生きられる社会」

という言葉が印象的でした。

私たちは、動物とは違います。豊かさや、幸せを感じられる感覚を持っています。毎日口にする食べ物も、当然食欲を満たすだけのエサではありません。

私は、毎日忙しく働き、子どもたちの世話をして、何もできていない。だけど、私の選ぶ商品が、そうした社会の繋がりの末端にあり、実はそれが社会活動の根幹であり、私たち一人一人のその「選択」が、社会を変えていけるなら、素敵なことだと思います。

そして、生産者と関係の密接な生活クラブ![]() の消費材を選ぶことは、他で売られている商品を選ぶより、より簡単にその影響を与えることができると感じています。

の消費材を選ぶことは、他で売られている商品を選ぶより、より簡単にその影響を与えることができると感じています。

www.cozy-nest.net

サンプルをとり寄せた時の記事。

資料請求すると、今回の番組で取り上げられた、牛乳、卵、ケチャップ、ソーセージなど無料でお試しできます。資料請求はこちら![]() 。

。